Какую роль в религиозной жизни играет духовник? Кто им может быть? Всем ли нужен духовник? Своим мнением об этих и других вопросах делится теолог Андрей Шишков.

Прежде, чем мы затронем тему духовничества, необходимо сказать несколько слов о религиозной жизни как таковой, ведь именно ей должен научить человека духовный наставник.

Как устроен религиозный опыт?

Любая религиозная традиция основана на передаче духовного опыта из поколения в поколение. Само латинское слово traditio означает передачу. Славянский аналог традиции – предание – тоже указывает на это значение: то, что передаётся. В узком смысле слова под религиозным опытом понимают мистическое переживание, однако им он не ограничивается.

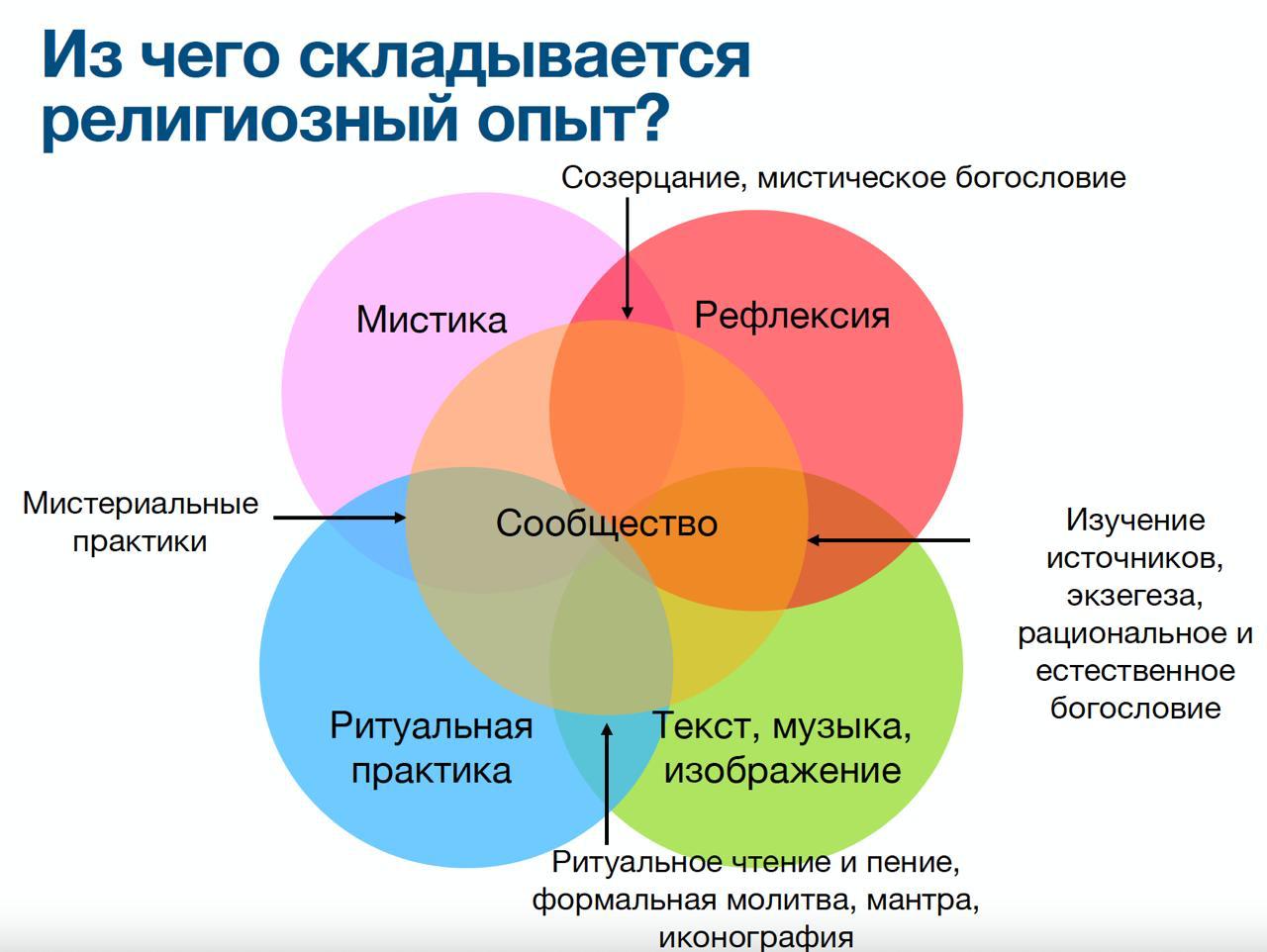

В широком смысле – религиозный опыт включает в себя пять основных сфер духовной жизни и деятельности:

В широком смысле – религиозный опыт включает в себя пять основных сфер духовной жизни и деятельности:

- уже упомянутую выше мистику;

- ритуальные практики и богослужебные обряды;

- восприятие священных текстов, музыки и изображений;

- размышление, включающее богословие и религиозную философию,

- и, наконец, опыт коммуникации в религиозном сообществе (см. диаграмму религиозного опыта).

Эти пять сфер пересекаются друг с другом, создавая многообразие религиозного опыта, в котором неопытному человеку легко запутаться. Именно поэтому во всех религиозных традициях существует фигура духовного наставника, который владеет этим многообразием опыта и способен передавать его другим. В православном христианстве такой наставник называется духовником.

Как и когда возникло духовничество?

Первыми духовными наставниками для христиан были апостолы – ученики, следовавшие за самим Иисусом Христом. С самого начала существования христианской общины они занимали особое положение и имели авторитет свидетелей жизни Христа. Позже в церкви появились и другие авторитетные учителя, которые не входили в круг непосредственных учеников Иисуса, но обладавшие не менее ярким и ценным духовным опытом. К примеру, – апостол Павел, которому Христос явился в мистическом видéнии. Этих наставников тоже стали называть апостолами. Среди апостолов были и женщины: например, равноапостольные Мария Магдалина, Фёкла (ученица апостола Павла), Мариамна (сестра апостола Филиппа) и др. Апостолы основывали общины в разных городах, становясь для них духовными отцами или матерями. Особым авторитетом при жизни пользовалась Пресвятая Дева Мария, к чьему духовному совету прислушивались и сами ученики Христа.

Со временем авторитет преемников апостолов был закреплен за священством, имевшим особое посвящение – хиротонию, или рукоположение. И роль духовных наставников и учителей постепенно перешла к епископам и пресвитерам. Хотя и среди тех, кого мы сейчас называем мирянами, сохранялся авторитет наставничества. Например, им обладала мать святителя Григория Богослова Нонна. Вот как о ней писал сын: «…жена, данная Богом моему родителю, была для него не только сотрудницей, что ещё не очень удивительно, но предводительницей» (свт. Григорий Богослов. Слово 18). Среди духовных наставников были и опытные богословы и дидаскалы (букв. – школьные учителя).

В IV веке с появлением монашества в Египте, Сирии, Малой Азии и на Западе аскеты и подвижники, полностью посвятившие свою жизнь Богу, стали цениться как духовные наставники. Вокруг них постепенно стали собираться общины, ставшие первыми монастырями. Ушедшие от мирских забот они были сосредоточены на духовной жизни – молитве, борьбе со страстями, толковании священных текстов, составлении гимнов и правил. В монашеской среде возникла практика регулярного исповедания своих помыслов духовному отцу – авве, на основании которой тот мог корректировать духовную практику своих учеников. В конце концов, монашеские практики вышли за стены монастырей, и распространились среди мирян в тех формах, которые мы сегодня называем духовничеством.

Со временем авторитет преемников апостолов был закреплен за священством, имевшим особое посвящение – хиротонию, или рукоположение. И роль духовных наставников и учителей постепенно перешла к епископам и пресвитерам. Хотя и среди тех, кого мы сейчас называем мирянами, сохранялся авторитет наставничества. Например, им обладала мать святителя Григория Богослова Нонна. Вот как о ней писал сын: «…жена, данная Богом моему родителю, была для него не только сотрудницей, что ещё не очень удивительно, но предводительницей» (свт. Григорий Богослов. Слово 18). Среди духовных наставников были и опытные богословы и дидаскалы (букв. – школьные учителя).

В IV веке с появлением монашества в Египте, Сирии, Малой Азии и на Западе аскеты и подвижники, полностью посвятившие свою жизнь Богу, стали цениться как духовные наставники. Вокруг них постепенно стали собираться общины, ставшие первыми монастырями. Ушедшие от мирских забот они были сосредоточены на духовной жизни – молитве, борьбе со страстями, толковании священных текстов, составлении гимнов и правил. В монашеской среде возникла практика регулярного исповедания своих помыслов духовному отцу – авве, на основании которой тот мог корректировать духовную практику своих учеников. В конце концов, монашеские практики вышли за стены монастырей, и распространились среди мирян в тех формах, которые мы сегодня называем духовничеством.

В чем разница между духовником и исповедником?

Современная практика духовничества, как правило, соединена с исповедью. Однако, следует отличать исповедь от духовного руководства. В исповеди принимающий её священник выступает в роли свидетеля между человеком, исповедующим свои грехи, и Богом, отпускающим их. Исповедь связана с чувством глубокого раскаяния, которое по-гречески называется metanoia, что буквально значит «перемена ума». Здесь священник молчаливо свидетельствует о том, что исповедь совершилась, и закрепляет это произнесением молитвенной формулы, которая составляет основу таинства покаяния. В момент произнесения формулы он становится орудием Бога. Грех, согласно христианскому учению, отлучает человека от церкви, а в таинстве исповеди происходит воссоединение. Исповедь – это существенный переворот в жизни человека.

Духовная беседа, в которой священник даёт советы или оценивает состояние человека, – это уже не исповедь, а исповедание помыслов – та самая изначально монашеская практика духовного руководства. В отличие от исповеди, на которую человек приходит в статусе отлучённого от церкви, в исповедании помыслов нет необходимости прибегать к таинству покаяния. Если одни и те же «грехи» исповедуются из раза в раз без какой-либо существенной перемены, это не значит, что человек – неисправимый грешник. Просто он перепутал исповедание грехов с исповеданием помыслов. Большинство современных пособий по подготовке к исповеди вводят читателя в это заблуждение и на самом деле готовят к исповеданию помыслов. Настоящее исповедание греха – это всегда уникальное экзистенциальное событие, а исповедание помыслов – кропотливая рутинная работа над собственными мыслями и поведением. Чтобы рассказать духовнику о своих помыслах, не обязательно стоять перед аналоем исповедника. Это можно сделать в любом удобном месте, в том числе – онлайн.

Каждый священник в силу данной ему благодати священного сана может совершать таинство исповеди, но не каждый может быть духовником. В Греции духовник получает специальное разрешение от епископа, и далеко не всякому священнику разрешено заниматься духовным наставничеством. В России исторически сложилась другая практика, согласно которой любой священник может давать духовные советы и заниматься духовным руководством. У этой практики есть негативная сторона, когда не обладающий необходимым духовным опытом священник, может начать злоупотреблять своей властью и грубо вмешиваться в духовную жизнь людей. Это явление получило название «младостарчество». В 1998 году Священный синод Русской православной церкви осудил младостарчество и предостерег священнослужителей от злоупотребления властью.

Духовная беседа, в которой священник даёт советы или оценивает состояние человека, – это уже не исповедь, а исповедание помыслов – та самая изначально монашеская практика духовного руководства. В отличие от исповеди, на которую человек приходит в статусе отлучённого от церкви, в исповедании помыслов нет необходимости прибегать к таинству покаяния. Если одни и те же «грехи» исповедуются из раза в раз без какой-либо существенной перемены, это не значит, что человек – неисправимый грешник. Просто он перепутал исповедание грехов с исповеданием помыслов. Большинство современных пособий по подготовке к исповеди вводят читателя в это заблуждение и на самом деле готовят к исповеданию помыслов. Настоящее исповедание греха – это всегда уникальное экзистенциальное событие, а исповедание помыслов – кропотливая рутинная работа над собственными мыслями и поведением. Чтобы рассказать духовнику о своих помыслах, не обязательно стоять перед аналоем исповедника. Это можно сделать в любом удобном месте, в том числе – онлайн.

Каждый священник в силу данной ему благодати священного сана может совершать таинство исповеди, но не каждый может быть духовником. В Греции духовник получает специальное разрешение от епископа, и далеко не всякому священнику разрешено заниматься духовным наставничеством. В России исторически сложилась другая практика, согласно которой любой священник может давать духовные советы и заниматься духовным руководством. У этой практики есть негативная сторона, когда не обладающий необходимым духовным опытом священник, может начать злоупотреблять своей властью и грубо вмешиваться в духовную жизнь людей. Это явление получило название «младостарчество». В 1998 году Священный синод Русской православной церкви осудил младостарчество и предостерег священнослужителей от злоупотребления властью.

Каким должен быть духовник?

В первую очередь духовник должен обладать собственным хорошо отрефлексированным духовным опытом, который он переживал и переживает в своей религиозной практике – молитве, богослужении, чтении священных текстов и пении богослужебных гимнов, богословском размышлении, аскетическом усилии и т. д. Отталкиваясь от него и сравнивая с примерами из традиции, наставник анализирует религиозный опыт своего ученика. Если у духовника нет религиозного опыта, или он никак не осмыслен им, то ему нечего передать. Только книжные знания об опыте святых отцов и аскетов прошлого – недостаточны для руководства.

Главная задача духовника заключается в том, чтобы помогать человеку распознавать в его духовной жизни действие божественной благодати. Это требует от него не только внимания к тонким проявлениям религиозного чувства у себя и в опыте приходящих к нему людей, но и обширных богословских, философских и психологических знаний, чтобы уметь анализировать этот опыт. Духовник должен находиться в постоянной рефлексии относительно религиозного опыта, с которым он сталкивается. Он должен быть всесторонне погружён в его многообразие – быть одновременно и мистиком, и практиком, и богословом, и философом, и экзегетом, и членом сообщества (см. диаграмму религиозного опыта). Духовнику важно общаться с другими духовниками и проходить супервизию, чтобы адекватно оценивать своё состояние и понимание.

Будучи духовным авторитетом, духовник не должен злоупотреблять властью. Отличие авторитета от власти заключается в том, что он не может быть никому навязан. Авторитет зиждется на уважении и признании, тогда как власть – на принуждении. Насилие разрушает авторитет. Ещё одно отличие авторитета от власти заключается в его свободном принятии. Даже в монашеских практиках радикального послушания ученика своему старцу, авторитет последнего строится на добровольной передаче воли послушника наставнику. Принуждение, насилие, лишение свободы воли – это признаки злоупотребления властью.

Духовник – не оракул, вещающий волю Божью. В церковной среде существует поверье о «прозорливости» тех или иных духовных наставников – старцев. Часто, это просто миф, который создаёт вокруг духовника его окружение. Иногда – это следствие хорошо развитой духовной интуиции, которую духовник приобретает в ходе своей практики. В каких-то случаях, конечно, речь может идти о личном божественном откровении, которое, впрочем, всегда приходит в опосредованной форме: интуиция, инсайт, сновидение и т. д. Каждое откровение – это также уникальное событие, которое нельзя поставить «на поток». Строить свою духовную жизнь на «прозорливости» – плохая идея, поскольку легко впасть в зависимость, когда старец, не имея опыта различения, выдаёт свою волю за волю Божью. Такая ситуация в православной традиции называется прелестью.

Поскольку духовное руководство в церкви следует отличать от исповеди, духовник не обязан иметь священный сан. Им может быть духовно опытный мирянин, обладающий необходимыми познаниями, в том числе – женщина. Возраст также не имеет значения. Более молодой наставник может быть более опытным, а более старый и убелённый сединами – таким же неофитом, как и те, кто к нему приходит. Ни одна формальная церковная институция не в праве навязать того или иного священника в качестве духовника, особенно если он не имеет необходимого опыта.

Главная задача духовника заключается в том, чтобы помогать человеку распознавать в его духовной жизни действие божественной благодати. Это требует от него не только внимания к тонким проявлениям религиозного чувства у себя и в опыте приходящих к нему людей, но и обширных богословских, философских и психологических знаний, чтобы уметь анализировать этот опыт. Духовник должен находиться в постоянной рефлексии относительно религиозного опыта, с которым он сталкивается. Он должен быть всесторонне погружён в его многообразие – быть одновременно и мистиком, и практиком, и богословом, и философом, и экзегетом, и членом сообщества (см. диаграмму религиозного опыта). Духовнику важно общаться с другими духовниками и проходить супервизию, чтобы адекватно оценивать своё состояние и понимание.

Будучи духовным авторитетом, духовник не должен злоупотреблять властью. Отличие авторитета от власти заключается в том, что он не может быть никому навязан. Авторитет зиждется на уважении и признании, тогда как власть – на принуждении. Насилие разрушает авторитет. Ещё одно отличие авторитета от власти заключается в его свободном принятии. Даже в монашеских практиках радикального послушания ученика своему старцу, авторитет последнего строится на добровольной передаче воли послушника наставнику. Принуждение, насилие, лишение свободы воли – это признаки злоупотребления властью.

Духовник – не оракул, вещающий волю Божью. В церковной среде существует поверье о «прозорливости» тех или иных духовных наставников – старцев. Часто, это просто миф, который создаёт вокруг духовника его окружение. Иногда – это следствие хорошо развитой духовной интуиции, которую духовник приобретает в ходе своей практики. В каких-то случаях, конечно, речь может идти о личном божественном откровении, которое, впрочем, всегда приходит в опосредованной форме: интуиция, инсайт, сновидение и т. д. Каждое откровение – это также уникальное событие, которое нельзя поставить «на поток». Строить свою духовную жизнь на «прозорливости» – плохая идея, поскольку легко впасть в зависимость, когда старец, не имея опыта различения, выдаёт свою волю за волю Божью. Такая ситуация в православной традиции называется прелестью.

Поскольку духовное руководство в церкви следует отличать от исповеди, духовник не обязан иметь священный сан. Им может быть духовно опытный мирянин, обладающий необходимыми познаниями, в том числе – женщина. Возраст также не имеет значения. Более молодой наставник может быть более опытным, а более старый и убелённый сединами – таким же неофитом, как и те, кто к нему приходит. Ни одна формальная церковная институция не в праве навязать того или иного священника в качестве духовника, особенно если он не имеет необходимого опыта.

Как подходить к выбору духовника?

Подходя к выбору духовника, стоит помнить слова апостола Павла: «Всё испытывайте, хорошего держитесь» (1 Фес. 5:21). Это означает, что к выбору необходимо подходить с умом, и проверять его на практике. Хороший духовник способен значительно повысить качество духовной жизни, открыть новые стороны религиозного опыта, развить способности к самостоятельному распознаванию действия божественной благодати. Как любой учитель, он должен передать свой опыт, соотнесенный с коллективным опытом церкви, и отступить в сторону, когда человек готов взять на себя ответственность за свою жизнь. Плохой духовник в лучшем случае будет бесполезен, в худшем – серьёзно повредит духовной жизни. Он будет стремится держать человека под своим контролем как можно дольше, не давая ему духовно взрослеть.

Как пишет апостол Павел: «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» (Гал. 5:22-23). По тем же плодам необходимо оценивать и духовного наставника. Если вы чувствуете в процессе вашего духовного ученичества эти плоды, то вы на верном пути. Впрочем, охлаждение веры, переживание богооставленности, ощущение потери благодати – это тоже важные периоды в духовной жизни, которые представляют собой точки роста.

Как пишет апостол Павел: «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» (Гал. 5:22-23). По тем же плодам необходимо оценивать и духовного наставника. Если вы чувствуете в процессе вашего духовного ученичества эти плоды, то вы на верном пути. Впрочем, охлаждение веры, переживание богооставленности, ощущение потери благодати – это тоже важные периоды в духовной жизни, которые представляют собой точки роста.

В заключение, следует понимать, что духовное наставничество – это важная, но не необходимая часть духовной жизни. Иные люди добивались высот, не имея наставника, другие, наоборот, обращались к нескольким, дающим им советы в разных областях духовной жизни, но не охватывавших её полностью. Духовное ученичество – это уникальный индивидуальный путь и практика. И безрезультатный поиск наставника при правильном отношении может быть откровением воли Божией о человеке.

Но даже если человек нашел себе духовного наставника и успешно ведёт под его руководством свою религиозную жизнь, стоит помнить, что традиция – это передача опыта, а значит в какой-то момент он должен быть готов сам стать наставником и отвечать за других людей перед Богом.

Но даже если человек нашел себе духовного наставника и успешно ведёт под его руководством свою религиозную жизнь, стоит помнить, что традиция – это передача опыта, а значит в какой-то момент он должен быть готов сам стать наставником и отвечать за других людей перед Богом.

Автор: Андрей Шишков → Узнать больше об авторе